|

|

|

|

|

幻の邪馬台国・熊襲国 (第7話)

伝世鏡 手ずれの実証的研究(その2)

8.6 銅合金の場合の実験結果と考察

このように、軟質純金属では容易に手ずれが生じることが分かった。しかし、古鏡の多くはCuにSn、幾らかのPb(鉛)やSb(アンチモン)を含む銅合金である。銅合金でも鏡背面文様が分からないくらい朦朧化するものかどうか、原田 大六氏はその著書「邪馬台国論争」2)の中で、「手で撫でたくらいでは硬いブロンズ鏡は摩滅しない」と言い切っている。そこで銅合金の手ずれ実験と中国の唐の時代に作られた海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)を使って実証した。銅合金は、硬さ130HV,銅の他は35%のZnを含んだ黄銅(おうどう:しんちゅうのこと)で、硬さは206HV,銅の他は6%のSnと0.2%のPのリン青銅(せいどう:ブロンズのこと)、及び海獣葡萄鏡で、その硬さは260HVで,銅の他25%のSnと10%のPbを含んだものである。ここで、HVという記号は、「ビッカース硬さ」という硬さの記号で、大きい数字ほど硬い。純銅の硬さは約50HV、純鉄は約90HV、焼き入れ鋼の硬さは800~900HVほどである。

|

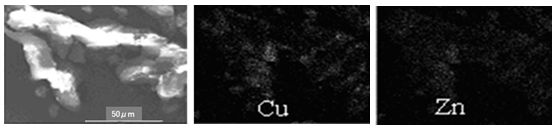

| 図27. 指摩擦による黄銅摩耗粉のSEM像(左)と含有成分のCuとZn> |

図27の左は、走査型電子顕微鏡(SEM)による黄銅の摩耗粉であり、右は指の角質層に包含された黄銅の主成分、CuとZnの分析像である。この結果から、摩耗粉の中には鏡の含有成分が取り込まれていることが分かる。指の角質層は薄層ではあるが硬いので硬質な金属でも微視的に削除されるのである。これは、第5話の図14でも述べたが、プラントオパールという珪酸質の細胞壁によるもので、それが顕著なトクサという植物の茎では鉛筆の芯を研ぐことができる。

|

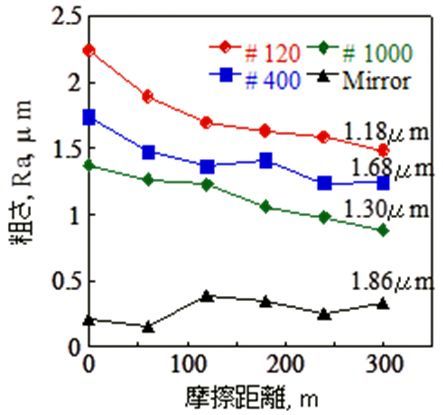

| 図28. 指摩擦によるリン青銅表面あらさの変化, 5N |

図28は指摩擦によるリン青銅表面の粗さ変化である。青銅とはブロンズとも言い、錫(Sn)を含んだ銅合金であり、銅鏡はこの青銅で作られている。さて、図28の右端につけた数値は、1万回の指摩擦、摩擦距離にすると300mでの摩耗した深さである。平滑化の推移から計算すると、表面粗さが鏡面状態(0.2Ra、0.8Rz)となるまでの指摩擦回数は約4万回になる。この4万回は、一日に1回撫でたとすると110年間の撫で回数に相当する。細かい文様の細文鏡でもその表面凹凸は500μm程度であるから200~300年の伝世でもその量には達しないことが分かる。なお、文中のRaとかRzは表面の粗さ、滑らかさの程度を示す記号で、数値が小さいほど滑らかな面である。

| ||

| 海獣葡萄鏡 | 摩擦前 | 109500回摩擦後 | 図29. 海獣葡萄鏡の鈕部の手ずれ実験結果(押付け荷重:5N) |

図29は、左端が海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)で、今から約1300年前の唐時代に作られたものであるが、その中央部、「鈕」と呼ばれる突出部分を109500回、指で擦った場合の表面変化を調べた。この摩擦回数は、鏡を毎日一回、往復で撫でたとすれば、約150年間の回数に相当する。この指摩擦の結果は、図のように鋳肌面が平滑化して光沢を増したが、摩耗深さは8μm(1000分の8mm)ほどであり、鋳肌の凹凸が消失することもなかった。なお、付け足しであるが、10万9500回も一本の指先で擦ることは出来ない。痛みではなく指紋が消えてしまうからである。指紋と適度の発汗によって、手ずれは生じるのであるから、指紋がなくなると手ずれしなくなる。そこで左右の指10本を使い、一本の指で約1万回、擦ったわけである。余談であるが、指紋は約一か月で再生する。

8.7 手ずれによる伝世鏡文様の朦朧化の真偽

先に示した図23は柔らかい金を指で擦った場合の結果であるが、1万回の摩擦でやっと0.6μm、つまり1万分の6ミリ減り、柔らかいものほど手ずれ量が大きいこと予想できる。そこで、材料の硬さと手ずれ量を調べた。

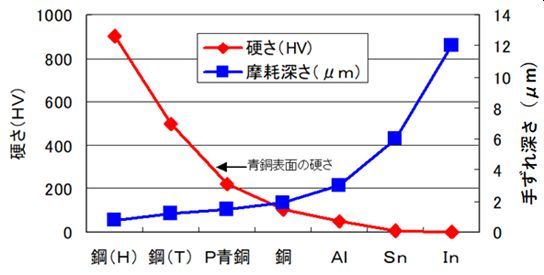

|

| 図30. 金属材料の硬さと手ずれ深さ(荷重5Nで1万回摩擦の場合) |

図30は、硬さが5~900HV(鉛の硬さ~焼き入れ鋼の硬さ位)までの各種金属の硬さと手ずれ摩耗深さの関係を示したものである。その摩耗メカニズムからして、手ずれは軟質材料ほど大きくなる。硬さが250~300HVの青銅鏡は1万回の指摩擦で約1.5μm摩耗することになる。一日1回、撫でたとすると100年間では36500回、摩耗量は5.5μmでしかない。細線や鋸歯文のある細文鏡の表面凹凸は最小で約500μmであるから200~300年の伝世でも、その摩耗量には達しない。仮に一日100回、撫でたとしても1000μm(1mm)の手ずれ深さになるには1818年を要することになる。

古代の日常において、貴重な鏡に力を入れて擦(こす)るというようなことはなく、布で拭いたりするとき、手指が触れるくらいであるから、鏡の文様が手ずれによって消えるようなことはないと言える。

従って、富山大学の清水 克朗氏らの研究9)にもあるように、伝世鏡の朦朧化の原因は長期間の使用による手ずれによる摩滅ではなく、原田 大六氏らが指摘しているように、鋳造上の欠陥や未熟な技法による朦朧化と考える方が妥当である。ただ、古鏡の中には摩耗表面を呈するものがあることは確かである。例えば、後漢六朝時代の画像鏡(がぞうきょう)や宋時代の花紋鏡(かもんきょう)などは「踏み返し」や「型くずれ」などは未熟な鋳造技術による朦朧化の例として紹介されているが、裏面文様の朦朧化は手ずれ摩耗面に酷似している。しかし、これは手掌以外の固体物質(紙、木、布、磨き砂など)との接触による摩滅であり、「手ずれ」によるものではないと判断できる。

8.8 結言

古代において鏡は神聖なものであり、貴重なものであるから、手指でごしごし擦るようなことはなかったはずである。その意味では過酷で非日常的な条件下での実験結果ではあるが、次のようにまとめることができる。

1)手ずれは、バチカンのペテロ像や善光寺のビンズル像など聖人・聖者像の摩耗変形からも目視できるが、実験的にもそれを確認できた。そのメカニズムは、手掌の繰り返し接触摩擦によって指皮膚の角質層も摩耗・凝集して、発生した金属性摩耗粉を取り込む。角質層に取り込まれた摩耗粉はアブレージョンによって相手材を損傷・摩滅させるものであった。

2)リン青銅の手ずれは、1万回の指摩擦で約1μmであった。粗さ2.2Raの表面が0.2Raの鏡面状態になるまでの指摩擦回数は約4万回が必要であった。これは一日1回、鏡を撫でたとして、約100年間の回数に相当するから幾らかの文様朦朧化は生じると予想される。しかし、青銅鏡の鋳肌面硬さは300HV程度であり、一日1回、100年間にわたり撫で続けたとしても摩耗量は4~5μmに満たない。細文鏡細線や鋸歯文の凹凸は約500μmであり、数百年の伝世でも、その摩耗量には達しない。

3)確かに、伝世鏡と伝えられる幾つかは、摩耗面性状を呈している。しかし、これは人の手掌以外の材料との摩擦摩耗や腐食等経年劣化によるものと考えられる。従って、議論されてきた伝世鏡背面の朦朧化は手ずれによるものではなく、「湯冷え」や「型くずれ」など鋳造時の欠陥や技法によるものと考えられる。

4)従って、弥生時代遺跡からではなく、古墳時代遺跡から出土するの鏡の文様の朦朧化を「手ずれ」と断定し、それを根拠に、邪馬台国時代からの伝世鏡として、邪馬台国の畿内説を唱えるのは無理である。

2)原田大六、邪馬台国論争,三一書房(1969)197-221、

9)清水克朗、清水康二、笠野毅、菅谷文則、伝世鏡の再検討、古代研究、156(2002)1-14